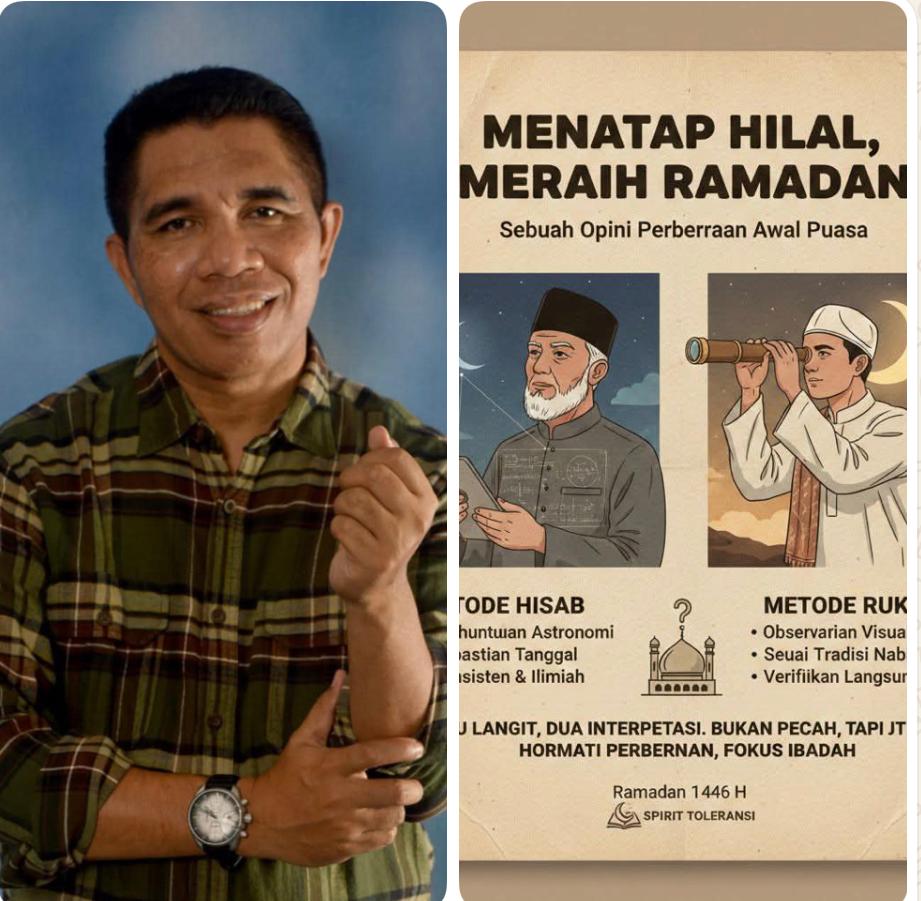

Oleh : M.Guntur Alting

Di beranda masjid, dua lelaki tua duduk bersila, menatap langit yang perlahan menjingga.

Yang satu memegang tabel angka, hasil hitungan karsa. Yang satu memicingkan mata, mencari garis di ufuk sana.

Satu langit, satu bulan, namun dua keyakinan

Tentang kapan lapar harus dimulai, dan rindu harus dituntaskan.

“Angka tak pernah bohong,” bisik si ahli Hisab.”Bulan sudah di atas ufuk, meski mata tak sanggup menatap.”

Namun si penjaga Rukyat menggeleng pelan “Ibadah itu persaksian mata, bukan sekadar coretan.”

Maka esok, yang satu bersantap sahur dengan yakin.Sementara yang lain masih menunggu kabar dari pemimpin.

–000–

Semetara itu, di gedung tinggi, para petinggi duduk melingkar. Sidang Isbat digelar, penuh debat yang berpijar. Anggaran dikucur, teleskop canggih dipasang berjajar.

Namun di kantong masing-masing, keputusan sudah memijar.

Kita merayakan perbedaan sebagai “rahmat” yang dipaksakan. Padahal sosiologi berkata: ini hanyalah sekat ormas yang dipertahankan.

“Oh, Ramadan…

Kau datang untuk meruntuhkankan keakuan manusia. Namun kami menyambutmu dengan memamerkan “siapa kami”.

Memilih sains saat butuh jadwal salat yang presisi. Namun mendadak skeptis saat hilal menuntut kepastian posisi.

Kapan kita berhenti berpura-pura dalam harmoni yang retak? Dan mulai bersatu dalam satu kalender yang tegak.

Mungkin Tuhan sedang tersenyum di balik awan. Melihat hamba-Nya yang sibuk berdebat tentang “kapan”. Hingga lupa pada esensi “mengapa” puasa itu dijalankan.

Satu hari perbedaan, seribu tahun ego yang dipelihara.Di atas menara tradisi, kita masih saja buta.

–000–

Kalau kita peruncing analisis ini dengan menyoroti sisi sosiologis dan paradoks kebijakan publik yang menyertainya. Maka kita bisa lihat dari beberapa aspek :

Sekat Ormas dalam Bayang-Bayang Sidang Isbat

Masalah perbedaan awal Ramadan di Indonesia bukan lagi sekadar perdebatan teknis antara teleskop dan tabel logaritma.

Secara sosiologis, ini adalah manifestasi dari loyalitas pada identitas kelompok yang melampaui kepatuhan pada otoritas negara.

Kita terjebak dalam sekat-sekat ormas yang begitu tebal, sehingga “kebenaran” tidak lagi dicari di langit, melainkan di stempel organisasi masing-masing.

Ada paradoks yang menggelitik dalam kebijakan publik kita.

Pemerintah setiap tahun menggelar Sidang Isbat dengan biaya yang tidak sedikit, mengundang pakar astronomi, perwakilan ormas, hingga duta besar negara sahabat.

Namun, pertanyaannya: Untuk apa sidang itu digelar jika sejak awal masing-masing pihak sudah membawa “keputusannya sendiri” di kantong baju mereka?

Sidang Isbat sering kali hanya menjadi panggung seremonial untuk melegitimasi perbedaan yang sudah diketahui seminggu sebelumnya.

Secara sosiologis, ini menciptakan fragmentasi di tingkat akar rumput:

Krisis Otoritas Negara

Negara seolah kehilangan taring sebagai ulil amri (pemimpin) yang ditaati.

Ketika ormas merasa memiliki mandat langit yang lebih tinggi dari mandat konstitusi, maka keteraturan publik menjadi taruhannya.

Kesenjangan Kognitif

Kita melihat masyarakat yang menggunakan jam tangan digital (hasil hisab presisi) untuk menentukan waktu salat dan berbuka, namun mendadak menjadi skeptis terhadap ilmu astronomi yang sama ketika menentukan awal bulan.

Dalam narasi yang lain, jika kita bisa sepakat pada jadwal salat yang 100% menggunakan hitungan astronomis tanpa perlu ada orang yang naik ke menara untuk melihat posisi matahari.

lantas mengapa untuk memulai puasa kita seolah-olah menjadi ragu terhadap sains?

Ini adalah bentuk “skizofrenia intelektual”—memilih sains saat menguntungkan, dan mengabaikannya saat bertabrakan dengan tradisi kelompok.

Eksposisi Ego Komunal

Di media sosial, perbedaan ini bukan lagi ruang diskusi, melainkan ajang pamer kebenaran. “Puasa saya lebih afdal karena melihat hilal,” atau “Puasa saya lebih modern karena pakai hitungan.”

Narasi ini justru menjauhkan kita dari esensi Ramadan yang seharusnya menghancurkan ego, bukan memeliharanya.

Selama pemerintah tidak berani menetapkan Satu Kalender Hijriah Nasional yang mengikat secara hukum—sebagaimana kita menyepakati kalender Masehi—maka kita akan terus merayakan kegaduhan tahunan ini.

Toleransi memang indah, namun ketidakteraturan yang dipelihara atas nama toleransi adalah tanda bahwa kita malas untuk maju.

Sudah saatnya kita berhenti meromantisasi perbedaan ini sebagai “rahmat” dan mulai melihatnya sebagai tantangan intelektual yang harus segera diselesaikan.

Kedewasaan beragama tidak hanya diukur dari seberapa sabar kita menunggu keputusan pemerintah, tetapi dari seberapa berani kita menanggalkan ego kelompok demi keteraturan publik yang lebih bermartabat.

Jika kita bisa sepakat pada satu bendera dan satu bahasa, mengapa urusan memulai lapar dan dahaga harus terus terpecah dalam dua atau tiga hari yang berbeda?

–000–

Mungkin, hikmah terbesar dari perbedaan satu atau dua hari ini bukanlah tentang siapa yang paling akurat, melainkan pada akhirnya dengan sangat terpaksa tentang seberapa lapang hati kita.

Ramadan dimulai dengan ujian pertama yang bukan tentang menahan lapar, melainkan menahan diri dari merasa paling benar.

Pada akhirnya, di bawah langit yang sama, entah esok atau lusa kita mulai berpuasa, tujuannya tetap mengerucut pada satu titik: kembali menjadi manusia yang lebih bertakwa.

Wallahu’alam (***)

Pejaten Barat, 17 Februari 2026

Pukul : 20.10